Dismembering the Muslim Heart

When they are told, “Do not spread corruption in the land,” they reply, “We are only peacemakers!” Qur’an 2:11

“We should split the Muhammadan world and break its moral unity. We should accentuate these differences among the diverse Muhammadan races in such a way to increase nationalist sentiments and diminish those of religious communitarianism.” - Carra de Vaux, French Orientalist in his La Doctrine de l’Islam, published at the turn of the 20th century in 1900.

“Remember that ours is not war for robbery nor to satisfy our passions, it is a struggle for freedom.” - Nat Turner, leader of the 1831 slave rebellion

Cinematic historians described the epic 1980s film, Lion of the Desert, as “a Spartacus-style, David vs. Goliath tale” that brings to life the valor and resistance of the Libyan Muslim scholar and Senussi Sufi leader Umar al-Mukhtar, played by Anthony Quinn, and his immovable faith and conviction as he resisted the tyrannical colonial forces of Benito Mussolini in the 1920s.

Ironically, the producer of the film, Moustafa Akkad, passed away in the hotel bombings in Amman in 2005, a dark day which I remember vividly. In addition to producing the Lion of the Desert, Akkad’s cinematic genius is credited for one the best films on the life of the Prophet Muhammad ﷺ, The Message. Today, the war on the Message and the messengers of truth, justice and beauty, from Prophets to poets and truth-tellers, is eternal and ongoing as ever.

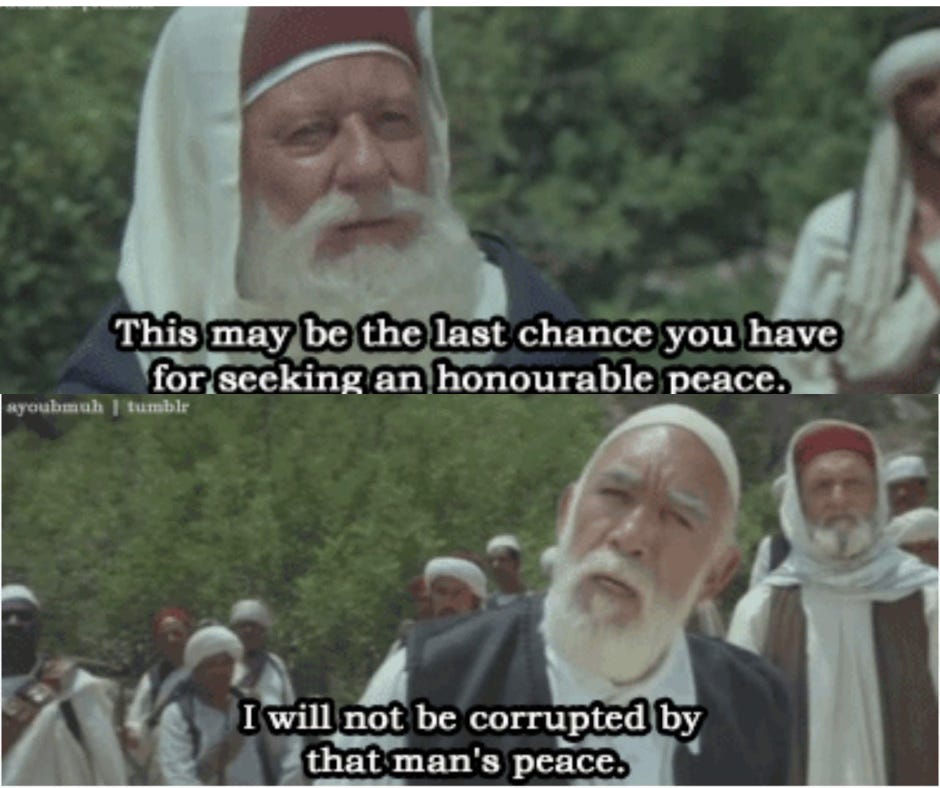

In the Lion of the Desert, the character Sharif el-Gariani depicted in the above screenplay, is a Libyan tribal notable, statesman and fellow member of the Senussi order who believed that the Italians were invincible. That the lowly Libyans were no match for Italian fire power and military prowess. A historically accurate account, El-Gariani is portrayed in the film as a traitor who readily offered his services to the Italians, and it was he who provided them with information that helped lead to Mukhtar's capture. In this scene, El-Gariani blames Umar al-Mukhtar for the afflications of the people and guilts him to stop resisting. (See relevant excerpt from the film below).

El-Gariani tries to convince him that “peace” is a valid path Islamically speaking, that it is better and safer for Muslims than resisting. To this plea for capitulation Mukhtar replies, “they steal our land, they destroy our homes, they kill innocent people and they call it ‘peace.’ I will not be corrupted by that man’s (Mussolini’s) peace.” He saw this “peace” the colonizers call for for what it really is: as nothing but form of repression, oppression and control couched in the language of virtue. Now and then, “peace” was and remains the oppressive whip used to beat jihad and justice out of Muslim consciousness.

Twenty years earlier in 1961, Egypt submitted the film “Wa Islamah” (which idiomatically translates to “woe to Islam”) as its official entry for the Best Foreign Language Film at the 34th Academy Awards. The Academy rejected the nomination, but the film captivated the hearts of many in the Arabic-speaking world. The film is still popular, garnering millions of views on YouTube, as it is seen as an allegory for the Israeli and Western imperial project in the Middle East, even though it was set in the 13th century. Wa Islamah is set in the era of the Mongol invasion of large swaths of Persia, Egypt, and the Levant and champions the unlikely story of a little girl whose father, before he is slain by the Mongols, entrusts her with a mission: he informs her that he named her “Jihad” because it is her destiny and her duty, and she eventually rises to lead the Egyptians against the invaders.

In Wa Islamah, we learn of a despicable character—similar to Libya’s El-Gairani centuries after him— by the name of Balatay. Balatay is portrayed by the legendary Egyptian actor Farid Shawki, and he plays the role of the archetypal naysayer. The “wise man” who represents the voice of reason, orthodoxy, and the status quo. Balatay appears to be on the side of the Muslims, but he finds ways to weaken and denigrate the resistance. He speaks from a place of concern for his people, but repeatedly sows doubt to dissuade his fellow Muslims from fighting back and defending their homeland, and warns:

"We're no match for the Mongols."

"Resistance is futile, it is suicide."

"Dialogue is better."

Sound familiar? In the cyclical nature of history, the sole function of figures like Balatay or El-Gairani is to readily prepare oppressed people psychologically for surrender. Today, we hear the same rhetoric, both from the Western and majority Muslim context: “if Palestinians leave violence,” they say, “and instead said, ‘We are weak and helpless, help us,’ by God, much of the world will sympathize with them.” We hear them urge Muslims to care less about Gaza and Palestine, and instead focus “on domestic Western issues where there are shared concerns.” We see their clerics justify the arrest pilgrims at umrah and hajj for wearing the Palestinian keffiyeh. We see them attend Ramadan iftars at the White House and Downing St for “interfaith reasons” or “enjoining the good.” They advocate for an “AbrahamAccords Islam,” whose primary function is to neuter and erase the central edicts of the Qur’an and sunna, in favor of an Islam that is more malleable to the interests of the colonial Zionist/Crusader project and fantasy of doomsday domination in the Levant and beyond.

Then and now, these Bruteses, these wolves in sheep clothing, advocate for a theology of impotence. A disposition of disgrace. Such archetypes are not fictional; rather, they are universal. They are cyclical. They reappear in different iterations throughout time and place. In every battle against injustice, a new Qarun or "Balatay" appears, with a soothsaying facade of confident religious and scholarly authority and an eloquent tongue, whose sole mission is to dampen spirits, denigrate those who are resisting monstrous state violence, sow doubt, and wrap a bow around surrender as a valid religious and political argument.

Today, such silver tongued figures don the garb of traditional scholarship but slither in the swamps of the most atrocious sellouts and tyrants. They decry end-time bloodshed, but at the same time, they are in cahoots with the most treacherous, blood-stained regimes and still get platformed at major Muslim conventions and institutions. They reject calls for solidarity with the Palestinian people as “irresponsible.” They peach of “tolerance”, “peace” and “moderation” despite the fact that the river of blood coursing through the Muslim world is wrought by supremacist, anti-Muslim state forces. For this collaboration, they are rewarded generously, receiving honors and awards from Zionist organizations such as the AJC and right-wing Islamophobic groups.

They use double speak, cast rhetorical tricks and deploy elaborate smokescreens with their scholarly verbiage to get away with the repercussions of their most heinous, despicable alliances. They claim that their positions are simply a matter of legal difference (ijtihad) and that every mujtahid is correct—nay, in fact that they will even be rewarded for their legal reasoning in the afterlife—for their scholarly attempt to arrive at the best pathway available to them. That no one can cast blame on them because they are still technicallywithin the traditional school of Junayd-Malik-Ash’ari. Thus, they deploy the “tradition” as a fig leaf for their cowardice and shirk all ethical duty and responsibility by appropriating the legacies of pious predecessors as a shield to assuage all guilt. This is what is called “lowest common denominator” Islam. An Islam not of the highest Prophetic ethics, but of black-and-white technicalities. But teachery was never—and never will be—a valid Islamic position to take, no matter how hard they try to couch it in the language of virtue. Sure, they might feign a few crocodile tears to deflect from blame and reassure us that they are heartbroken over the state of the oppressed, but in reality, when all is done, they did nothing to cease to be collaborators with the worst forces of state repression and maniacal mass violence of our age. They sacrificed neither comfort, nor proximity to power, nor worldly prestige for the greater good.

Good Tradition vs. Bad Modernity

For so long, these scholars taught us that “modernity” is an inescapable disease, that the noise of this age is defiling us, that television, TikTok and the internet are part of an onslaught against on the Muslim mind and soul. They forget that God himself created us in this 21st age for a reason and all that all the world and every age is sacred and good. Consider, in contrast, the example of the West African sage Shaykh Ibrahim Niasse, who had no such polemical, ideological anxiety about technology and modernity. In fact, he was known to have advised his disciples to go to the movies, perhaps an Akkad film, even if only once, as a parable for God’s singular pervasive extisence.

Though there was definitely some benefit to be had from this approach, and not all who ascribe to this school of thought are guilty of avoidance and complicity, but for the most part, the repercussions of this project are clearly evident by the state we are in today. The most learned among us told us that we needed to return to purity to improve our condition. They urged us to look to the past, to traditional ways of being and that we needed to travel to the harsh desert plains of Mauritania and Yemen to get proper scholarly training. But oftentimes, these escapist “sacred knowledge” retreats were deaf, dumb and blind to the dynamics of Arab state repression and the cries of their brethren, the countless Mauritanian and Yemeni victims of the “War on Terror” who were snatched and tortured and shipped to Guantanamo. Instead of focusing on both spiritual purification and uniting against state repression, they were content building an insular society that centered the refinement of the individual heart at the expense of the collective health of the heart of the ummah.

Yes, not all self-ascribed “traditionalist” scholars are sellouts. Yes, some scholars have recently issued a fatwa on the collective obligation to defend Palestine, but what is the function of this after more than 15 months of genocide other than performative theatrics? Alas, for the greater part of the last two decades, these scholars deployed many a sermon, aphorism, halaqa and ornate book to offer the afflicted Muslim condition with antidotes to remedy the effects of the pervasive godlessness of materialism. They eloquently decried the noise, distractions and maladies of the contemporary neoliberal age.

But when you ask them about our pitiful condition, they are mum about state terrorism. They defend not the hundreds of political prisoners. They are mute about repressive regimes in the Muslim world and instead aid and abet them. They warned us plenty about the hedonistic liberal agenda and Marxist culture wars, but overlooked the Pharaohs in our midst. When they told us to polish our hearts, they neglected the broken, lonely, hearts of the oppressed, those crushed by the weight of their silence.

In the Western context, we heard an earful about the imperative to nativize Islam and the cultural imperative, but forgot their collective duty towards the ummah. They did not use their access, resources, and scholarship to rise up and defend the agony of those who are more beloved to the Prophet ﷺ than the high and mighty learned elite: the orphaned, the prisoners, and the martyrs. The sad thing is, shirking responsibility towards the collective in favor of temporary security is almost always a bad idea: according to the Qur’anic ethos, we are all connected. We are all one soul. All the time. All of us. From Oakland to Sana’a, from Detroit to Gaza. When we focus on insular affairs, on self-preservation, we are simply burdening future generations with the heavy toll of our perpetual avoidance.

By and large, the Muslim clerical elite promoted the myth that in order to counter the maladies of our time, we need to focus on spiritual fortification and knowledge-seeking only in order to improve our condition. That the ummah’s biggest crisis was a need to “return to the tradition” and debase the ego, as if the cure for surveillance, apartheid walls and settler colonies is simply that we should not have social media accounts and avoiding Fanon. That if we live a clean, insular life donning an Andalusian-Maghrebi aesthetic of jillabas and hijabs and go to the mosque and get ijazas, that all will be well. That faith means being pliant, playing small, that we need not be a thorn in anyone’s side to be good Muslims. We were subliminally told that “Westernized” “modernized” immigrants have forgotten their own resplendent Muslim past of yesteryear and only charismatic white American and British shuyuykh can show us the way back to truth, “tradition “and beauty.

“Purification of the Heart”

In the years America invaded Iraq and Afghanistan, they participated in Prevent and CVE initiatives and sold us manuals to “Purify the Heart” from inner diseases and defects miserliness, envy, hatred, ostentation, arrogance, covetousness and lust. But they forgot the most dangerous, serious affliction of all: that of hypocrisy. In fact, in the Qur’an, those referred to as having sick hearts are not the ones who backbite, wear jeans, or throw rocks at tanks. It is not the rascal orphans who join resistance groups to fight the army that killed their parents.

Those with sick hearts are not the everyday Muslims, the imperfect, struggling ones, who try their best, everyday, to be sincere, that fumble and get back up, coveting for the mercy of God. No, the Qur’an does not refer to the sick hearts as those who require assiduous purification from the whisperings of the ego and the temptations of sin, (although those are certainly meritorious acts.) The sick ones are not the “deluded” impious youth on TikTok, the ones laying their bodies on the line, risking deportation in encampments on hostile campus grounds.

No, those with sick hearts in the Qur’an are actually those who claim to be believers, the pious, the high and mighty, self-assured folks. The ones who tell others to fix themselves when they do not realize their own complicity with destructive worldly power. With state-sponsored monopoly on violence. The ones who misdirect their criticism of evil and tyranny and blame the oppressed for their own wretchedness. The learned scholars, theologians and intellectual elites who think they’ve figured it all out. The ones who are quick to castigate other Muslims and look down on them for living under repression. No one is safe from the spiritual disease of hypocricy. We should allintrospect, myself included, and take a good look at the state of our hearts every day. We can no longer dismember private piety from our responsibilities towards our brothers and sisters in humanity.

You see those with sickness in their hearts racing to attain their favor, saying [defending their positions], “We fear a turn of fortune will strike us.” But perhaps God will bring about a victory or another favor by His command, and they will regret what they have hidden in their hearts. (Qur’an 5:52)

Is there a sickness in their hearts? Or are they in doubt? Or do they fear that Allah and His Messenger will be unjust to them? In fact, it is they who are the ˹true˺ wrongdoers. (Qur’an 24:50)

O believers! What is the matter with you that when you are asked to march forth in the cause of God, you cling firmly and stay put in your land? Do you prefer the life of this world over the Hereafter? The enjoyment of this worldly life is insignificant compared to that of the Hereafter. (Qur’an 9:38)

The Qur’an largely focuses on hypocrites and their tell-tale signs and attributes. It speaks of those who, when they are needed the most, sit back and let others do the dirty, messy work of resistance in their stead. Those who are reluctant towards jihad and prefer instead their worldly comfort and prestige. Those who are more afraid of creation than Creator. Hypocrites are hard to detect because they speak in the language of faith, but give more weight to earthly power than the pervasive power of the Almighty. Hence, they are merchants of despair. They downplay the futility of resistance against injustice, and demonize the steadfastness of the oppressed. They ridicule and make fun of the oppressed. They look down on them as hooligans, as uncivil stone throwers and relish in their misery because they think it is the rocks—not the tanks, F16s and jet fighters—that are to blame. In the Qur’anic narrative, hypocrites are worst than outright disbelievers because they don the garb of piety but they specialize in one thing: working behind the scenes to break the spirit of justice-seeking that dwells in the hearts of true believers and sow doubt and division with their holier-than-thou rhetoric.

They conveniently leave out that early Muslim and medieval Sufi manuals from Qushayri to Zarruq, were not just content discussing the spiritual purification from afflications such as jealousy and backbiting—these base human afflictions of the heart can be managed, surely. Rather, most true Sufi scholars were fiercly critical of scholars who sat at the doors of tyrants. Historically, most Sufis gave admonishing advice to sultans and princes, and warned against scholars were close to centers of power, as well as those who vied for positions of leadership. Classical Muslim scholars like ash-Shafi’i and Abu Hanifa were imprisoned and persecuted, not celebrated, for their scholarship, because their idea of “piety” defied the status quo rather than affirmed it.

Manufactuing the “Islamic Tradition” as Secular Islam

They challenged the tyrannical rulers of their time instead of made excuses for them. Because true scholarship makes the powerful uneasy. It holds a mirror up to those in positions of authority. True scholarship is supposed to protect and uphold the maqasid of shari’a (the principles of Islamic law): the protection of one’s life, faith and property. Ironically, blind obedience to state power is actually a modernist—rather than a traditional—position, because it is content with Islam that is private, insular, and unconcerned with the external affairs of Muslim. It is secular because it grants the absolute authority and monopoly to enact law and violence only by the iron fist of the modern state, which never existed in the classical era. In their quest to protect and uphold the “tradition”, blind subservience to the state is actually one of the most egregious and dangerous bida’as (innovations) in Muslim history.

Classical Muslim scholarship did not bifurcate between “personal” and “communal” responsibilites. Faith—properly embodied and enacted—meant that that private and public faith was one and the same. There was no distinction. Islamically, prayer is a form of resistance, we are taught that is a shield, a protection and even a weapon for the believer. Likewise, “external” defensive military resistance is also a form of worship and obedience to God. So separating the two is akin to bifurcating revelation, and cherry picking the Qur’an, and leaving other parts of it, which is a serious sin in Islam.

This form of “private piety Islam,” is actually a secularized, modernized from of Islam. By privatizing spirituality in this way, Imam Junayd and Imam Malik would more than likely disown and disavow those who uphold oppression in their name. Because true Muslim scholars tried their best to follow the radical footsteps of Prophets and messengers who resisted oppression at every corner and defended the universal first principles of revelation. Speaking in the name of Islam comes with a great responsibility, it means upholding and safeguarding the legacies of those who found bliss and coolness in the fire and tasted sweetness in self-sacrifice.

Following the Prophetic blueprint, true Muslim scholars understand the “Islamic tradition” to be a destabilizing—rather than an affirming—force against the Pharaohs, Nimrods, Yazids and Abu Jahls of any era. Prophetic scholars wager their knowledge, their voice and even themselves at great potential peril and personal cost in defense of what is just and what is true. They understand the Qur’an as a living, timeless narrative against both injustice and hypocrisy. They internalize its meanings as an eternal warning cry against those who use Islam as a fig leaf for oppression rather than activate the power of sincere belief by seeking the face of God in the faces of the lowly, the wretched and the oppressed.

Today, the result of this discourse of the theology of impotence, has been compounded over the decades by all varieties of groups, not just neo-traditionalist ones—madhkhali Sufi, Wahhabi, Islamist and Salafi alike—that center the unconditional fealty to the ruler (ta’at wali al amr), that see all dissent as “fitna”, and any criticism of religious authority as a lack of “adab” or as “woke impiety.” For their complicity and silence, these Muslim clerical guardians of empire and corruption will be held into account in this world before the next. History will be most unkind to the likes of them especially because they profess to speak authoritatively in the name of God and His Messenger.

Gaza is not a Movie

We voyerustically watch dead children and burning men alive on our screens daily. But this is not an Akkad epic depicting a David vs. Goliath struggle from centuries ago. It is real life. It is happening as we speak. It demands real, tangible action on the part of our scholars. Every second that passes in complicity and silence incurs sin and blood. Clearly, we needn’t wait till the afterlife to witness the damage of this rhetoric of religious collusion with repression. We needn’t wait for judgement day to see firsthand how collusion and adab with hypocrites kills. The callers of our time, the discerners, the inheritors of the Prophetic path, the people of Gaza have repeatedly called out the damage scholars such as these have done in the collective sense: they contributed to the neutering of Muslim consciousness.

During the holy month of Ramadan, we’ve seen the so-called Muslim leaders from the UAE, Saudi Arabia, and others sit around the table with the US Secretary of State and Israeli officials — literally breaking bread with one another. Meanwhile, my family and I struggle to find anything to break our fasts.

I’ve seen thousands of you post your daily meals on social media. Did the prophets not teach you to share your food with others, or at the very least, to eat quietly so as not to offend those who cannot find any?

Haven’t your so-called Muslim leaders read the last verse of Surah Al-Mujadila, which says that genuine believers in Allah and the Last Day will not form alliances with those who oppose Allah and His Messenger, even if they are their closest relatives?

What truly saddens me, and should awaken your numb consciences, is that you have allowed your governments to support the killing and torture of us. […] You never truly stood up against your governments, nor did you pressure them to end their sales and connections with Israel. What we are witnessing now is a systematic normalisation effort, aimed at dismantling the unity of the Muslim world and erasing our identity.

You misunderstood Islam when you followed this path.

They rightly ask: “What exactly is Islam to you, sorry?” When they saw that 3 million Muslims went to umrah this Ramadan, but none were able to even enter a bottle of water to the starving strip, they rightly and scathingly questioned the sincerity of the collective Muslim heart: “will God accept your worship?” Are we all guilty of idolatry, of worshiping “Islam” instead of God? Of turning “Islamic identity” into a yellow calf instead of a moral code? When we are even so afraid to call out the Pharaohs in our midst, are we not guilty of collective hypocrisy? The same blogger cites the following lines by one of Islam’s earliest mystics, Abdullah ibn Mubarak:

O worshiper of the two sanctuaries, if you could see us,

You would know your worship is mere play compared to ours.

While you stain your cheeks with tears,

Our throats are dyed with our own blood.

When scholars are consciously or unconsciously power blind or worse—power compliant— they inadvertently neglect the purification of the ummatic soul. They turn their backs on the health of the Muslim collective whole heart. When they ignore the role of the repressive, secular state in manufacturing and upholding a religious discourse that is blind towards violent policies that destroy life and limb—instead of purifying the individual heart, they dismemberer and deform it—by making it susceptible to hypocrisy and even spiritual death.

When the Prophet ﷺ spoke of the ummah as one body, he also spoke of the centrality of the heart, that if it is sick, the rest of the body is sick. And if it is healthy, the rest of the body is healthy. Therefore, if the ummah is in reality one body, then its heart is weak because our religious scholars and leaders are afflicted with the sickness of wahn: with the love of the world, fear of creation and hatred of death. The blame of this disease lies primarily on them. The responsibility rests on all of us to identify and call out compounded hypocrisy.

For far too long, our collective heart was instructed to focus so much on the exterior shell of things, on reactionary dogma, on self-interested spirituality, on perfecting ritual piety, and on knowledge-seeking, so much, that we became like soulless sheep. We allowed Islam to be a mere tool in the hand of the tyrannical state. An Islam that can be regulated, deformed, ridiculed as mere fodder for power. In order to remedy the true source of sickness striking with a vicious monstrosity at our core, we must return to Prophetic principles. We must internalize the Qur’an. It is our duty to confront and acknowledge the forces that are working overtime to gnaw and gnash at the collective Muslim heart.

It is true, I agree, that we must first conquer the fight within in order to win. True purification begins by confronting our collective hypocrisy.

We must cultivate the heart’s courage to defeat the el-Garianis and Balatays in our midst.

To truly win, we must defeat the Pharaohs who are cosplaying as Moses.

TRANSLATE

Memotong Hati Muslim

Apabila mereka diberitahu, “Janganlah kamu menyebarkan kerusakan di negeri ini,” mereka menjawab, “Kami tidak lain hanyalah para pembuat perdamaian.” Al-Qur'an 2:11

“Kita harus memecah dunia Muhammad dan mematahkan kesatuan moralnya. Kita harus menonjolkan perbedaan-perbedaan ini di antara ras-ras Muhammadan yang beragam sedemikian rupa untuk meningkatkan sentimen nasionalis dan mengurangi sentimen komunitarianisme agama.” - Carra de Vaux, Orientalis Prancis dalam La Doctrine de l'Islam-nya, yang diterbitkan pada pergantian abad ke-20 pada tahun 1900.

"Ingatlah bahwa perang kita bukan untuk perampokan atau untuk memuaskan hasrat kita, ini adalah perjuangan untuk kebebasan." - Nat Turner, pemimpin pemberontakan budak 1831

Sejarawan sinematik menggambarkan film epik tahun 1980-an, Lion of the Desert, sebagai "kisah gaya Spartacus, David vs. Goliath" yang menghidupkan keberanian dan perlawanan sarjana Muslim Libya dan pemimpin Sufi Senussi Umar al-Mukhtar, yang diperankan oleh Anthony Quinn, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan saat dia melawan pasukan kolonial tirani Benito Mussolini pada tahun 1920-an.

Ironisnya, produser film tersebut, Moustafa Akkad, meninggal dunia dalam pemboman hotel di Amman pada tahun 2005, sebuah hari yang gelap yang saya ingat dengan jelas. Selain memproduksi Singa Gurun, kejeniusan sinematik Akkad dikreditkan untuk salah satu film terbaik tentang kehidupan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, The Message. Hari ini, perang terhadap Pesan dan utusan kebenaran, keadilan dan keindahan, dari Nabi hingga penyair dan pencerita kebenaran, adalah abadi dan berkelanjutan seperti biasa.

Dalam Singa Gurun, karakter Sharif el-Gariani yang digambarkan dalam skenario di atas, adalah seorang suku Libya yang terkenal, negarawan dan sesama anggota ordo Senussi yang percaya bahwa orang Italia tidak terkalahkan. Bahwa orang-orang Libya yang rendah tidak cocok dengan daya tembak dan kecakapan militer Italia. Sebuah catatan yang akurat secara historis, El-Gariani digambarkan dalam film sebagai pengkhianat yang siap menawarkan jasanya kepada orang Italia, dan dialah yang memberi mereka informasi yang membantu mengarah pada penangkapan Mukhtar. Dalam adegan ini, El-Gariani menyalahkan Umar al-Mukhtar atas penderitaan rakyat dan menyalahkannya untuk berhenti melawan. (Lihat kutipan yang relevan dari film di bawah ini).

El-Gariani mencoba meyakinkannya bahwa "perdamaian" adalah jalan yang sah secara Islamis, bahwa itu lebih baik dan lebih aman bagi umat Islam daripada melawan. Untuk permohonan menyerah ini Mukhtar menjawab, “mereka mencuri tanah kami, mereka menghancurkan rumah kami, mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan mereka menyebutnya 'perdamaian.' Saya tidak akan dirusak oleh kedamaian pria itu (Mussolini).” Dia melihat "perdamaian" yang diserukan oleh penjajah ini untuk apa adanya: karena tidak ada apa-apa selain bentuk penindasan, penindasan, dan kontrol yang dirumuskan dalam bahasa kebajikan. Sesekali, "perdamaian" adalah dan tetap menjadi cambuk yang menindas yang digunakan untuk mengalahkan jihad dan keadilan dari kesadaran Muslim.

Dua puluh tahun sebelumnya pada tahun 1961, Mesir mengirimkan film "Wa Islamah" (yang secara idiomatik diterjemahkan menjadi "celakalah Islam") sebagai entri resminya untuk Film Bahasa Asing Terbaik di Academy Awards ke-34. Akademi menolak nominasi tersebut, tetapi film tersebut memikat hati banyak orang di dunia berbahasa Arab. Film ini masih populer, mengumpulkan jutaan penayangan di YouTube, karena dipandang sebagai alegori untuk proyek kekaisaran Israel dan Barat di Timur Tengah, meskipun berlatar pada abad ke-13. Wa Islamah berlatar di era invasi Mongol ke petak besar Persia, Mesir, dan Levant dan memperjuangkan kisah yang tidak mungkin tentang seorang gadis kecil yang ayahnya, sebelum dia dibunuh oleh Mongol, mempercayakannya dengan sebuah misi: dia memberi tahu dia bahwa dia menamainya "Jihad" karena itu adalah takdir dan tugasnya, dan dia akhirnya bangkit untuk memimpin orang Mesir melawan penjajah.

Dalam Wa Islamah, kita belajar tentang karakter tercela—mirip dengan El-Gairani Libya berabad-abad setelah dia— dengan nama Balatay. Balatay diperankan oleh aktor legendaris Mesir Farid Shawki, dan dia memainkan peran sebagai penentang pola dasar. "Orang bijak" yang mewakili suara akal sehat, ortodoksi, dan status quo. Balatay tampaknya berada di pihak Muslim, tetapi dia menemukan cara untuk melemahkan dan merendahkan perlawanan. Dia berbicara dari tempat yang menjadi perhatian bagi rakyatnya, tetapi berulang kali menabur keraguan untuk mencegah sesama Muslimnya melawan dan membela tanah air mereka, dan memperingatkan:

"Kami tidak cocok dengan Mongol."

"Pelawanan itu sia-sia, itu adalah bunuh diri."

"Dialog lebih baik."

Terdengar familiar? Dalam sifat siklus sejarah, satu-satunya fungsi tokoh-tokoh seperti Balatay atau El-Gairani adalah untuk mempersiapkan orang-orang yang tertindas secara psikologis untuk menyerah. Hari ini, kita mendengar retorika yang sama, baik dari konteks Barat maupun mayoritas Muslim: "jika orang Palestina meninggalkan kekerasan," kata mereka, "dan sebaliknya berkata, 'Kami lemah dan tidak berdaya, tolong kami,' demi Tuhan, sebagian besar dunia akan bersimpati dengan mereka." Kami mendengar mereka mendesak umat Islam untuk tidak terlalu peduli tentang Gaza dan Palestina, dan sebaliknya fokus "pada masalah domestik Barat di mana ada kekhawatiran bersama." Kami melihat ulama mereka membenarkan penangkapan peziarah di umrah dan haji karena mengenakan keffiyeh Palestina. Kami melihat mereka menghadiri buka puasa Ramadhan di Gedung Putih dan Downing St untuk "alasan antaragama" atau "memerintahkan yang baik." Mereka mengadvokasi "AbrahamAccords Islam," yang fungsi utamanya adalah untuk mensterilkan dan menghapus dekrit sentral Al-Qur'an dan sunna, mendukung Islam yang lebih mudah dibentuk untuk kepentingan proyek kolonial Zionis/Tang Salib dan fantasi dominasi kiamat di Levant dan sekitarnya.

Balatay diperankan oleh Farid Shawki, dalam Wa Islamah (1961)

Dulu dan sekarang, Bruteses ini, serigala dalam pakaian domba ini, mengadvokasi teologi impotensi. Disposisi aib. Arketipe semacam itu tidak fiksi; sebaliknya, mereka bersifat universal. Mereka bersifat siklus. Mereka muncul kembali dalam iterasi yang berbeda sepanjang waktu dan tempat. Dalam setiap pertempuran melawan ketidakadilan, Qarun atau "Balatay" baru muncul, dengan fasad merasab otoritas religius dan ilmiah yang percaya diri dan lidah yang fasih, yang satu-satunya misinya adalah untuk meredam semangat, merendahkan mereka yang menolak kekerasan negara yang mengerikan, menabur keraguan, dan membungkus busur di sekitar menyerah sebagai argumen agama dan politik yang sah.

Saat ini, tokoh-tokoh berlidah perak seperti itu mengenakan pakaian beasiswa tradisional tetapi menyelinap di rawa-rawa para penjual dan tiran yang paling kejam. Mereka mengecam pertumpahan darah akhir zaman, tetapi pada saat yang sama, mereka bersekongkol dengan rezim yang paling berbahaya dan bernoda darah dan masih menjadi platform di konvensi dan institusi Muslim utama. Mereka menolak seruan untuk solidaritas dengan rakyat Palestina sebagai "tidak bertanggung jawab." Mereka menginginkan "toleransi", "perdamaian" dan "moderasi" terlepas dari kenyataan bahwa sungai darah yang mengalir melalui dunia Muslim ditempa oleh supremasi, kekuatan negara anti-Muslim. Untuk kolaborasi ini, mereka dihargai dengan murah hati, menerima penghargaan dan penghargaan dari organisasi Zionis seperti AJC dan kelompok Islamofobia sayap kanan.

Mereka menggunakan pembicaraan ganda, melemparkan trik retoris dan menyebarkan tabir asap yang rumit dengan kata-kata ilmiah mereka untuk lolos dengan dampak dari aliansi mereka yang paling keji dan tercela. Mereka mengklaim bahwa posisi mereka hanyalah masalah perbedaan hukum (ijtihad) dan bahwa setiap mujtahid benar—tidak, pada kenyataannya mereka bahkan akan dihargai atas penalaran hukum mereka di akhirat—untuk upaya ilmiah mereka untuk mencapai jalur terbaik yang tersedia bagi mereka. Bahwa tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena secara teknis mereka masih berada di dalam sekolah tradisional Junayd-Malik-Ash'ari. Dengan demikian, mereka menyebarkan "tradisi" sebagai daun ara untuk pengecut mereka dan menghindari semua tugas dan tanggung jawab etis dengan mengambil warisan pendahulu yang saleh sebagai perisai untuk meredakan semua rasa bersalah. Inilah yang disebut "penyebut umum terendah" Islam. Islam bukan dari etika Nabi tertinggi, tetapi dari teknis hitam-putih. Tetapi guru tidak pernah—dan tidak akan pernah—posisi Islam yang valid untuk diambil, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk mengartikulnya dalam bahasa kebajikan. Tentu, mereka mungkin berpura-pura meneteskan beberapa air mata buaya untuk mengalihkan dari kesalahan dan meyakinkan kita bahwa mereka patah hati atas keadaan yang tertindas, tetapi pada kenyataannya, ketika semua dilakukan, mereka tidak melakukan apa pun untuk berhenti menjadi kolaborator dengan kekuatan terburuk represi negara dan kekerasan massal maniak di zaman kita. Mereka tidak mengorbankan kenyamanan, atau kedekatan dengan kekuasaan, atau prestise duniawi untuk kebaikan yang lebih besar.

Tradisi yang Baik vs. Modernitas yang Buruk

Untuk waktu yang lama, para sarjana ini mengajari kita bahwa "modernitas" adalah penyakit yang tak terhindarkan, bahwa kebisingan zaman ini menajiskan kita, bahwa televisi, TikTok, dan internet adalah bagian dari serangan terhadap pikiran dan jiwa Muslim. Mereka lupa bahwa Tuhan sendiri menciptakan kita di zaman ke-21 ini karena suatu alasan dan semua bahwa seluruh dunia dan setiap zaman adalah suci dan baik. Pertimbangkan, sebaliknya, contoh orang bijak Afrika Barat Shaykh Ibrahim Niasse, yang tidak memiliki kecemasan polemik dan ideologis tentang teknologi dan modernitas. Faktanya, dia diketahui telah menyarankan murid-muridnya untuk pergi ke bioskop, mungkin film Akkad, bahkan jika hanya sekali, sebagai perumpamaan untuk eksistensi Tuhan yang meresap secara tunggal.

Meskipun pasti ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pendekatan ini, dan tidak semua yang dikaitkan dengan aliran pemikiran ini bersalah atas penghindaran dan keterlibatan, tetapi untuk sebagian besar, dampak dari proyek ini jelas terbukti oleh keadaan kita saat ini. Yang paling terpelajar di antara kami mengatakan kepada kami bahwa kami perlu kembali ke kemurnian untuk memperbaiki kondisi kami. Mereka mendesak kami untuk melihat ke masa lalu, ke cara hidup tradisional dan bahwa kami perlu melakukan perjalanan ke dataran gurun yang keras di Mauritania dan Yaman untuk mendapatkan pelatihan ilmiah yang tepat. Tetapi seringkali, para pelarian "pengetahuan suci" ini tuli, bisu dan buta terhadap dinamika represi negara Arab dan tangisan saudara-saudara mereka, korban Mauritania dan Yaman yang tak terhitung jumlahnya dari "Perang Melawan Teror" yang diculik dan disiksa dan dikirim ke Guantanamo. Alih-alih berfokus pada pemurnian spiritual dan bersatu melawan penindasan negara, mereka puas membangun masyarakat insular yang memusatkan penyempurnaan hati individu dengan mengorbankan kesehatan kolektif hati umat.

Ya, tidak semua sarjana "tradisionalis" yang dianggap sendiri terjual habis. Ya, beberapa sarjana baru-baru ini mengeluarkan fatwa tentang kewajiban kolektif untuk mempertahankan Palestina, tetapi apa fungsinya setelah lebih dari 15 bulan genosida selain teater performatif? Sayangnya, untuk sebagian besar dari dua dekade terakhir, para sarjana ini menyebarkan banyak khotbah, aforisme, halaqa dan buku hiasan untuk menawarkan kondisi Muslim yang menderita dengan penangkal untuk memperbaiki efek ketidakberdayaan materialisme yang meluas. Mereka dengan fasih mengecam kebisingan, gangguan, dan penyakit zaman neoliberal kontemporer.

Tetapi ketika Anda bertanya kepada mereka tentang kondisi kami yang menyedihkan, mereka adalah ibu tentang terorisme negara. Mereka tidak membela ratusan tahanan politik. Mereka bisu tentang rezim represif di dunia Muslim dan sebaliknya membantu dan bersekongkol dengan mereka. Mereka banyak memperingatkan kita tentang agenda liberal hedonistik dan perang budaya Marxis, tetapi mengabaikan Firaun di tengah-tengah kita. Ketika mereka menyuruh kita untuk memoles hati kita, mereka mengabaikan hati yang hancur, kesepian, dari yang tertindas, yang hancur oleh beban keheningan mereka.

Dalam konteks Barat, kita mendengar banyak tentang keharusan untuk menativisasi Islam dan imperatif budaya, tetapi melupakan tugas kolektif mereka terhadap umat. Mereka tidak menggunakan akses, sumber daya, dan beasiswa mereka untuk bangkit dan membela penderitaan mereka yang lebih dicintai oleh Nabi صلى الله عليه وسلم daripada elit terpelajar yang tinggi dan perkasa: anak yatim piatu, tahanan, dan para martir. Hal yang menyedihkan adalah, menghindari tanggung jawab terhadap kolektif demi keamanan sementara hampir selalu merupakan ide yang buruk: menurut etos Al-Qur'an, kita semua terhubung. Kita semua adalah satu jiwa. Sepanjang waktu. Kita semua. Dari Oakland ke Sana'a, dari Detroit ke Gaza. Ketika kita fokus pada urusan insular, pada pelestarian diri, kita hanya membebani generasi mendatang dengan beban berat dari penghindaran abadi kita.

Pada umumnya, elit ulama Muslim mempromosikan mitos bahwa untuk melawan penyakit zaman kita, kita perlu fokus pada fortifikasi spiritual dan pencarian pengetahuan hanya untuk memperbaiki kondisi kita. Bahwa krisis terbesar umat adalah kebutuhan untuk "kembali ke tradisi" dan merendahkan ego, seolah-olah obat untuk pengawasan, dinding apartheid dan koloni pemukim hanyalah bahwa kita seharusnya tidak memiliki akun media sosial dan menghindari Fanon. Bahwa jika kita menjalani kehidupan yang bersih dan tertutup dengan mengenakan estetika Andalusia-Maghrebi dari jillabas dan jilbab dan pergi ke masjid dan mendapatkan ijazas, itu semua akan baik-baik saja. Iman itu berarti menjadi lentur, bermain kecil, bahwa kita tidak perlu menjadi duri di sisi siapa pun untuk menjadi Muslim yang baik. Kami diberitahu secara subliminal bahwa imigran "Westernized" "modernized" telah melupakan masa lalu Muslim mereka yang gemilang di masa lalu dan hanya shuyuykh Amerika dan Inggris kulit putih yang karismatik yang dapat menunjukkan kepada kita jalan kembali ke kebenaran, "tradisi" dan keindahan.

"Pemurnian Hati"

Pada tahun-tahun Amerika menginvasi Irak dan Afghanistan, mereka berpartisipasi dalam inisiatif Mencegah dan CVE dan menjual kepada kami manual untuk "Memurnikan Hati" dari penyakit batin dan cacat kelicikan, kecemburuan, kebencian, kemegahan, kesombongan, keserakahan, dan nafsu. Tetapi mereka melupakan penderitaan yang paling berbahaya dan serius dari semuanya: yaitu kemunafikan. Faktanya, dalam Al-Qur'an, mereka yang disebut memiliki hati yang sakit bukanlah orang-orang yang memfitnah, mengenakan celana jins, atau melempar batu ke tank. Bukan anak yatim piatu bajingan yang bergabung dengan kelompok perlawanan untuk melawan tentara yang membunuh orang tua mereka.

Mereka yang memiliki hati yang sakit bukanlah Muslim sehari-hari, yang tidak sempurna, yang berjuang, yang mencoba yang terbaik, setiap hari, untuk tulus, yang meraba-raba dan bangkit kembali, mendambakan belas kasihan Tuhan. Tidak, Al-Qur'an tidak merujuk pada hati yang sakit sebagai orang-orang yang membutuhkan pemurnian yang tekun dari bisikan ego dan godaan dosa, (meskipun itu tentu saja merupakan tindakan berjasa.) Orang-orang yang sakit bukanlah pemuda saleh yang "tertipu" di TikTok, orang-orang yang meletakkan tubuh mereka di garis, berisiko dideportasi di perkemahan di halaman kampus yang bermusuhan.

Tidak, mereka yang memiliki hati yang sakit dalam Al-Qur'an sebenarnya adalah mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, orang-orang yang tinggi dan perkasa, orang-orang yang percaya diri. Orang-orang yang menyuruh orang lain untuk memperbaiki diri ketika mereka tidak menyadari keterlibatan mereka sendiri dengan kekuatan duniawi yang merusak. Dengan monopoli yang disponsori negara atas kekerasan. Orang-orang yang salah mengarahkan kritik mereka terhadap kejahatan dan tirani dan menyalahkan yang tertindas atas kesengsaraan mereka sendiri. Para sarjana terpelajar, teolog, dan elit intelektual yang berpikir mereka telah menemukan semuanya. Orang-orang yang dengan cepat menghukum Muslim lain dan memandang rendah mereka karena hidup di bawah penindasan. Tidak ada yang aman dari penyakit spiritual kemunafikan. Kita harus melakukan introspeksi, termasuk diriku sendiri, dan melihat dengan baik keadaan hati kita setiap hari. Kita tidak bisa lagi memotong kesalehan pribadi dari tanggung jawab kita terhadap saudara dan saudari kita dalam kemanusiaan.

Kamu melihat orang-orang yang sakit di dalam hati mereka bergegas untuk mendapatkan nikmat mereka, berkata: "Kami takut suatu keberuntungan akan menimpa kami". Tetapi mungkin Allah mendatangkan kemenangan atau bantuan lain dengan perintah-Nya, dan mereka akan menyesali apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka. (Qur'an 5:52)

Apakah ada penyakit di hati mereka? Atau apakah mereka ragu? Atau apakah mereka takut bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menganiaya mereka? Bahkan, merekalah yang benar-benar pelaku kejahatan. (Qur'an 24:50)

Wahai orang-orang percaya! Apa yang terjadi dengan Anda sehingga ketika Anda diminta untuk berbaris di jalan Tuhan, Anda berpegang teguh dan tetap berada di tanah Anda? Apakah kamu lebih memilih kehidupan di dunia ini daripada akhirat? Kenikmatan kehidupan duniawi ini tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan akhirat. (Qur'an 9:38)

Al-Qur'an sebagian besar berfokus pada orang-orang munafik dan tanda-tanda dan atribut mereka. Itu berbicara tentang mereka yang, ketika mereka paling dibutuhkan, duduk dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan perlawanan yang kotor dan berantakan sebagai pengganti mereka. Mereka yang enggan menuju jihad dan lebih memilih kenyamanan dan prestise duniawi mereka. Mereka yang lebih takut pada penciptaan daripada Pencipta. Orang munafik sulit dideteksi karena mereka berbicara dalam bahasa iman, tetapi memberi bobot lebih pada kekuatan duniawi daripada kekuatan yang meresap dari Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, mereka adalah pedagang keputusasaan. Mereka meremehkan kesia-siaan perlawanan terhadap ketidakadilan, dan menjelekkan keteguhan orang-orang yang tertindas. Mereka mengejek dan mengolok-olok orang yang tertindas. Mereka memandang rendah mereka sebagai hooligan, sebagai pelempar batu yang tidak sopan dan menikmati kesengsaraan mereka karena mereka pikir itu adalah batu—bukan tank, F16, dan jet tempur—yang harus disalahkan. Dalam narasi Al-Qur'an, orang-orang munafik lebih buruk daripada orang-orang yang tidak percaya karena mereka mengenakan pakaian kesalehan tetapi mereka mengkhususkan diri dalam satu hal: bekerja di belakang layar untuk menghancurkan semangat pencari keadilan yang tinggal di hati orang-orang percaya sejati dan menabur keraguan dan perpecahan dengan retorika mereka yang lebih suci.

Mereka dengan mudah meninggalkan bahwa manual Sufi Muslim awal dan abad pertengahan dari Qushayri ke Zarruq, tidak hanya konten yang membahas pemurnian spiritual dari penderitaan seperti kecemburuan dan fitnah balik—penderitaan hati manusia dasar ini dapat dikelola, pastinya. Sebaliknya, sebagian besar sarjana Sufi sejati sangat kritis terhadap para sarjana yang duduk di depan pintu tiran. Secara historis, sebagian besar Sufi memberikan nasihat yang memberi nasihat kepada sultan dan pangeran, dan memperingatkan agar para sarjana tidak dekat dengan pusat kekuasaan, serta mereka yang bersaing untuk posisi kepemimpinan. Cendekiawan Muslim klasik seperti ash-Shafi'i dan Abu Hanifa dipenjara dan dianiaya, tidak dirayakan, karena beasiswa mereka, karena ide mereka tentang "kesalehan" menentang status quo daripada menegaskannya.

Memproduksi "Tradisi Islam" sebagai Islam Sekuler

Mereka menantang penguasa tirani pada masa mereka alih-alih membuat alasan untuk mereka. Karena beasiswa sejati membuat yang kuat tidak nyaman. Itu memegang cermin bagi mereka yang berada di posisi otoritas. Beasiswa sejati seharusnya melindungi dan menegakkan maqasid syariah (prinsip-prinsip hukum Islam): perlindungan kehidupan, iman, dan properti seseorang. Ironisnya, kepatuhan buta terhadap kekuasaan negara sebenarnya adalah posisi modernis—bukan tradisional, karena puas dengan Islam yang bersifat pribadi, tertutup, dan tidak peduli dengan urusan luar negeri Muslim. Ini sekuler karena memberikan otoritas mutlak dan monopoli untuk memberlakukan hukum dan kekerasan hanya dengan tangan besi negara modern, yang tidak pernah ada di era klasik. Dalam upaya mereka untuk melindungi dan menegakkan "tradisi", kepatuhan buta terhadap negara sebenarnya adalah salah satu bida'a (inovasi) yang paling mengerikan dan berbahaya dalam sejarah Muslim.

Beasiswa Muslim klasik tidak bercabang antara tanggung jawab "pribadi" dan "komunal". Iman—diwujudkan dan diberlakukan dengan benar—bermaksud bahwa iman pribadi dan publik itu adalah satu dan sama. Tidak ada perbedaan. Secara Islami, doa adalah bentuk perlawanan, kita diajarkan bahwa itu adalah perisai, perlindungan dan bahkan senjata bagi orang percaya. Demikian juga, perlawanan militer defensif "eksternal" juga merupakan bentuk penyembahan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi memisahkan keduanya mirip dengan bifurcating wahyu, dan memetik ceri Al-Qur'an, dan meninggalkan bagian lain darinya, yang merupakan dosa serius dalam Islam.

Bentuk "Islam kesalehan pribadi" ini, sebenarnya adalah bentuk sekuler, modern dari Islam. Dengan memprivatisasi spiritualitas dengan cara ini, Imam Junayd dan Imam Malik kemungkinan besar akan menyangkal dan menyangkal mereka yang menjunjung tinggi penindasan atas nama mereka. Karena para sarjana Muslim sejati mencoba yang terbaik untuk mengikuti jejak radikal para Nabi dan utusan yang menolak penindasan di setiap sudut dan membela prinsip-prinsip wahyu pertama yang universal. Berbicara atas nama Islam datang dengan tanggung jawab yang besar, itu berarti menegakkan dan menjaga warisan mereka yang menemukan kebahagiaan dan kesejukan di dalam api dan merasakan manisnya dalam pengorbanan diri.

Mengikuti cetak biru kenabian, para sarjana Muslim sejati memahami "tradisi Islam" sebagai kekuatan yang tidak stabil—bukan penegasan—melawan Firaun, Nimrods, Yazid, dan Abu Jahls dari era mana pun. Para sarjana kenabian mempertaruhkan pengetahuan mereka, suara mereka dan bahkan diri mereka sendiri pada potensi bahaya besar dan biaya pribadi dalam membela apa yang adil dan apa yang benar. Mereka memahami Al-Qur'an sebagai narasi yang hidup dan abadi melawan ketidakadilan dan kemunafikan. Mereka menginternalisasi maknanya sebagai seruan peringatan abadi terhadap mereka yang menggunakan Islam sebagai daun ara untuk penindasan daripada mengaktifkan kekuatan kepercayaan yang tulus dengan mencari wajah Tuhan di wajah yang rendah, yang celaka dan yang tertindas.

Hari ini, hasil dari wacana teologi impotensi ini, telah diperparah selama beberapa dekade oleh semua jenis kelompok, bukan hanya yang neo-tradisionalis—madhkhali Sufi, Wahhabi, Islamis dan Salafi sama-sama—yang memusatkan kesetiaan tanpa syarat kepada penguasa (ta'at wali al amr), yang melihat semua perbedaan pendapat sebagai "fitna", dan setiap kritik terhadap otoritas agama sebagai kurangnya "adab" atau sebagai "ketidaktaatan yang terbangun." Untuk keterlibatan dan keheningan mereka, penjaga ulama Muslim ini dari kekaisaran dan korupsi akan diperhitungkan di dunia ini sebelum yang berikutnya. Sejarah akan sangat tidak baik kepada orang-orang seperti mereka terutama karena mereka mengaku berbicara secara otoritatif atas nama Tuhan dan Rasul-Nya.

Gaza bukanlah sebuah film

Kami dengan voyerous menyaksikan anak-anak yang mati dan membakar orang hidup-hidup di layar kami setiap hari. Tapi ini bukan epik Akkad yang menggambarkan perjuangan David vs. Goliat dari berabad-abad yang lalu. Ini adalah kehidupan nyata. Itu terjadi saat kita berbicara. Ini menuntut tindakan nyata dan nyata dari para sarjana kami. Setiap detik yang berlalu dalam keterlibatan dan keheningan menimbulkan dosa dan darah. Jelas, kita tidak perlu menunggu sampai akhirat untuk menyaksikan kerusakan dari retorika kolusi agama dengan represi ini. Kita tidak perlu menunggu hari penghakiman untuk melihat secara langsung bagaimana kolusi dan adab dengan orang munafik membunuh. Para pemanggil zaman kita, para pembeda, pewaris jalan Nabi, orang-orang Gaza telah berulang kali memanggil kerusakan yang dilakukan para sarjana seperti ini dalam arti kolektif: mereka berkontribusi pada sterilisasi kesadaran Muslim.

Selama bulan suci Ramadhan, kita telah melihat apa yang disebut pemimpin Muslim dari UEA, Arab Saudi, dan lainnya duduk di sekitar meja dengan Menteri Luar Negeri AS dan pejabat Israel - secara harfiah memecahkan roti satu sama lain. Sementara itu, keluarga saya dan saya berjuang untuk menemukan sesuatu untuk berbuka puasa.

Saya telah melihat ribuan dari Anda memposting makanan harian Anda di media sosial. Bukankah para nabi mengajarkan Anda untuk berbagi makanan Anda dengan orang lain, atau setidaknya, untuk makan dengan tenang agar tidak menyinggung mereka yang tidak dapat menemukannya?

Belumkah para pemimpin Muslim Anda membaca ayat terakhir Surah Al-Mujadila, yang mengatakan bahwa orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan Hari Akhir tidak akan membentuk aliansi dengan mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, bahkan jika mereka adalah kerabat terdekat mereka?

Yang benar-benar membuat saya sedih, dan harus membangkitkan hati nurani Anda yang mati rasa, adalah bahwa Anda telah mengizinkan pemerintah Anda untuk mendukung pembunuhan dan penyiksaan kami. [...] Anda tidak pernah benar-benar menentang pemerintah Anda, Anda juga tidak menekan mereka untuk mengakhiri penjualan dan hubungan mereka dengan Israel. Apa yang kita saksikan sekarang adalah upaya normalisasi sistematis, yang bertujuan untuk membongkar kesatuan dunia Muslim dan menghapus identitas kita.

Anda salah paham dengan Islam ketika Anda mengikuti jalan ini.

Mereka dengan tepat bertanya: "Apa sebenarnya Islam bagi Anda, maaf?" Ketika mereka melihat bahwa 3 juta Muslim pergi ke umrah pada bulan Ramadhan ini, tetapi tidak ada yang bisa memasukkan sebotol air ke jalur kelaparan, mereka dengan benar dan pedas mempertanyakan ketulusan hati Muslim kolektif: "apakah Tuhan akan menerima penyembahan Anda?" Apakah kita semua bersalah atas penyembahan berhala, menyembah "Islam" alih-alih Tuhan? Mengubah "identitas Islam" menjadi anak sapi kuning alih-alih kode moral? Ketika kita bahkan begitu takut untuk memanggil Firaun di tengah-tengah kita, bukankah kita bersalah atas kemunafikan kolektif? Blogger yang sama mengutip kalimat berikut oleh salah satu mistikus Islam paling awal, Abdullah ibn Mubarak:

O penyembah dari dua tempat suci, jika Anda bisa melihat kami,

Anda akan tahu bahwa ibadah Anda hanyalah permainan belaka dibandingkan dengan ibadah kami.

Sementara kamu menodai pipimu dengan air mata,

Tenggorokan kita diwarnai dengan darah kita sendiri.

Ketika para sarjana secara sadar atau tidak sadar buta kekuasaan atau lebih buruk lagi—taat kekuasaan— mereka secara tidak sengaja mengabaikan pemurnian jiwa ummatik. Mereka berpaling dari kesehatan seluruh hati kolektif Muslim. Ketika mereka mengabaikan peran negara sekuler yang represif dalam membuat dan menegakkan wacana agama yang buta terhadap kebijakan kekerasan yang menghancurkan kehidupan dan anggota badan—alih-alih memurnikan hati individu, mereka memotong-motong dan merusaknya—dengan membuatnya rentan terhadap kemunafikan dan bahkan kematian spiritual.

Ketika Nabi صلى الله عليه وسلم berbicara tentang umat sebagai satu tubuh, dia juga berbicara tentang sentralitas jantung, bahwa jika sakit, seluruh tubuh juga sakit. Dan jika itu sehat, seluruh tubuh sehat. Oleh karena itu, jika umat pada kenyataannya adalah satu tubuh, maka hatinya lemah karena para sarjana dan pemimpin agama kita menderita penyakit wahn: dengan cinta dunia, takut akan ciptaan dan kebencian akan kematian. Kesalahan dari penyakit ini terutama terletak pada mereka. Tanggung jawab ada pada kita semua untuk mengidentifikasi dan memanggil kemunafikan yang diperparah.

Terlalu lama, hati kolektif kita diinstruksikan untuk begitu fokus pada cangkang luar hal-hal, pada dogma reaksioner, pada spiritualitas yang mementingkan diri sendiri, pada kesempurnaan kesalehan ritual, dan pada pencarian pengetahuan, begitu banyak, sehingga kita menjadi seperti domba tanpa jiwa. Kami membiarkan Islam menjadi alat belaka di tangan negara tirani. Islam yang dapat diatur, dideformasi, diejek sebagai makanan belaka untuk kekuasaan. Untuk memperbaiki sumber penyakit yang sebenarnya menyerang dengan monster ganas di inti kita, kita harus kembali ke prinsip-prinsip kenabian. Kita harus menginternalisasi Al-Qur'an. Adalah tugas kita untuk menghadapi dan mengakui kekuatan yang bekerja lembur untuk menggerogoti dan menggerogoti hati kolektif Muslim.

Memang benar, saya setuju, bahwa kita harus terlebih dahulu menaklukkan pertarungan di dalam untuk menang. Pemurnian sejati dimulai dengan menghadapi kemunafikan kolektif kita.

Kita harus menumbuhkan keberanian hati untuk mengalahkan el-Garianis dan Balatays di tengah-tengah kita.

Untuk benar-benar menang, kita harus mengalahkan Firaun yang menyamar sebagai Musa.

No comments:

Post a Comment